أستيقظ صباحا فأجد فراشي غارقا في المياه… ليس عندنا مدرسة، ولا حقائب مدرسية… لا نملك طعامًا… مللتُ من الخيمة. أريد أن أشاهد التلفزيون، وأن أمتلك هاتفا جوَّالًا. أريد أن أمتلك شيئًا ما… أن أعيش في منزل، بين أربعة جدران…” وُلدت مها* في تونس قبل ثمانية أعوام. لم تتجاوز ربيعها الثالث عندما اصطحبها والداها إلى تركيا، ومن ثَمَّ إلى “الدَّولة”. قُتل الأب، وهي لم تبلغ الخامسة من عمرها بعد. منذ ذلك الحين، تنقَّلت مها بين المَضافات قبل أن ينتهي بها الأمر في مخيَّم الروج. لم تعرف رياض الأطفال ولا ساحات المدارس. لا تعرف الكتابة ولا تُحسن نظم جملة واحدة بالفصحى. أمَّا الفرنسية والإنكليزية فلا تعرف منهما غير بعض الأرقام والحروف.

حصلت الأم على تعليمٍ جامعي، بينما بالكاد تتهجَّى ابنتها الحروف عندما تعلِّمها والدتها خلسة داخل الخيمة. والخيمة هي كلّ ما تعرفه مها منذ احتجازها هي وأسرتها. هي المنزل، والمدرسة، وساحة اللعب، وهي الزنزانة الصغيرة داخل مخيَّم كبير يشبه سجنًا بسماء مفتوحة.

إن كانت البنت الكبرى تحمل بعض الذكريات عن مسقط رأسها، فإنَّ أخويها الصغيرين اللذين وُلدا في سوريا لا يعرفان عن تونس سوى ما تحدِّثهما به أمُّهما.

ومع أنَّ تونس تبدو بعيدة في الذاكرة والخيال، فلا حديث للأطفال الثلاثة إلاَّ عن اشتياقهم ورغبتهم في العودة إلى الوطن. أمَّا “الوطن” نفسه فلا يبدو أنَّه يشتاق إلى أبنائه بنفس القدر أو يتعجّل في إعادتهم.

يتتبَّع هذا التحقيق -على امتداد خمسة أشهر- حياة مها وأطفال تونسيين آخرين وأمَّهاتهم داخل مخيَّمات عائلات مقاتلي “داعش” شمال شرق سوريا، ويكشف معاناة هؤلاء الأطفال وحرمانهم من التعليم وسائر حقوقهم، وتقاعس السُّلطات التونسية عن إعادتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدستور التونسي، وقصورها عن الإحاطة بكلِّ من تمكَّنوا من العودة بالفعل وضمان حسن إدماجهم داخل المجتمع.

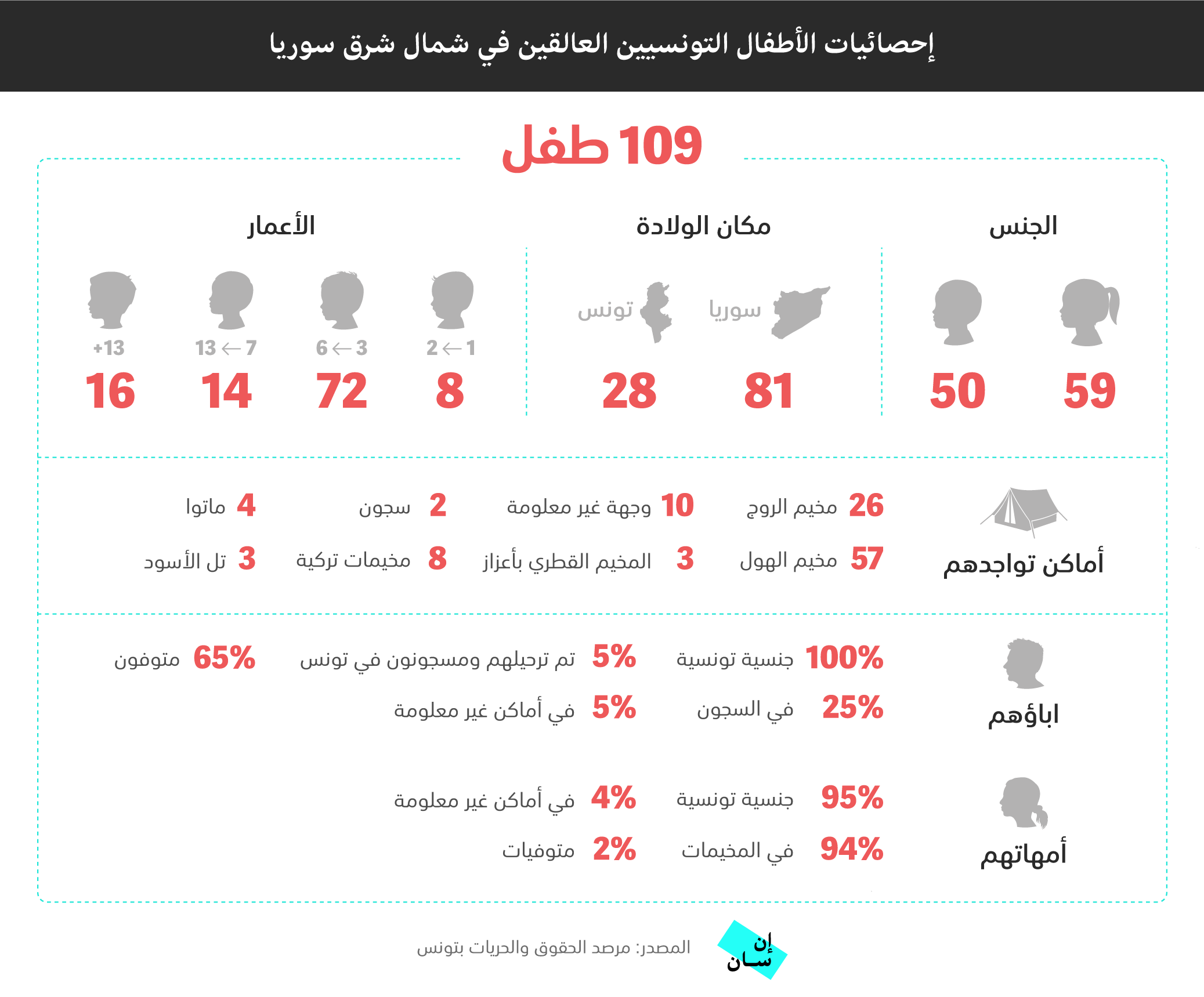

يُحتجز حوالي 109 من الأطفال التونسيين وأمَّهاتهم بين 14 ألف أجنبي غير عراقي من أكثر من 60 بلدًا في شمال شرق سوريا. حيث تقوم قوَّات سوريا الديمقراطية باحتجاز عائلات المقاتلين الأجانب والسوريين المشتبه في انتمائهم إلى “تنظيم الدولة الإسلامية” في مخيَّمات مؤقتة أكبرها مخيَّم الهول في محافظة الحسكة.

وعلى صعيد أوسع، يوجد حوالي 200 طفل وطفلة و100 امرأة، يزعمون أنهم تونسيون، محتجزون خارج تونس دون تهم غير صفتهم من عائلات أعضاء داعش. وأغلبهم في سوريا وليبيا ثمَّ بدرجة أقل في العراق. “الكثير من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، ولذلك عودتهم إلى تونس مع أمهاتهم ستكون في مصلحتهم”. ( تونس: مساعدة ضئيلة لاسترجاع أطفال مقاتلي “داعش”، هيومن رايتس ووتش، 12 فبراير/شباط 2019)

ومنذ إعلانها القضاء على “دولة الخلافة” للتنظيم المتطرِّف في مارس/ آذار 2019، تطالب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدِّول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة “الجهاديين”. إلا أنَّ دِولًا كثيرة تصرُّ على عدم استعادة مواطنيها أو تتراخى في ذلك. تونس أيضًا تتقاعس في إعادة الأطفال العالقين بعد أن التحق آباؤهم وأمهاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرِّف. وُلِد أغلب الأطفال الأصغر سنًّا في مناطق تحت سيطرة التنظيم أو أتى بهم أهلهم إلى هناك.

“لمَ على أبنائي أن يدفعوا ثمن خطئي أنا ووالدهم؟”

الفجر. شمال شرقي سوريا. لا دِيَكة تصيح هنا لإعلان صبح جديد. لكنَّ لمفيدة* موعدًا مضبوطًا مع وضع العجين على النار. وكعادتها كل يوم، تأمل ألا تقض حركة عجنها الخبز وطهيه مضجع أطفالها النائمين بجوارها تحت الخيمة. تهمس: “توكَّلنا على ربِّي”، قبل أن ترخي على جسدها حجابها الطَّويل.

كسائر المخيّمات، أُغلق مخيَّم روج حتّى إشعار آخر. لا تعلم مفيدة وسائر النساء والأطفال المحتجزون مصيرهم. تحكي لنا عن خيم بالية تتلاعب بها الرياح؛ فتسقط، أو تغرقها مياه الشتاء والمجارير؛ فتفيض، وعن مراحيض بعيدة كثيرًا ما تفيض هي الأخرى. تروي لنا قصصًا عن كلاب بريَّة تخيف أطفالها الصغار، وعن مياه شرب لا تروي عطشهم. وإن وجدت؛ فهي ملوَّثة. تصف لنا انتشار النفايات في الأرجاء، وتفشِّي الأمراض. لا شيء يوحي بالبقاء هنا، ومع ذلك تتمسّك هي والآلاف بالحياة في هذه المخيّمات المكتظَّة على أمل العودة يومًا ما…

ولأنّها محكومة بالأمل، تلاحق مفيدة بزوغ الفجر كلَّ يوم لتبدأ في إعداد الخبز وبيعه لاحقًا في السوق. دولاران في اليوم تأمل الأمُّ التونسية أن يسدَّا رمق أبنائها ويُبقياهم على قيد الحياة في انتظار خبر سارّ. “لا آمل غير أن يتحوَّل أطفالي من عالقين إلى عائدين. نحن لسنا أحياءً هنا. لمَ على أبنائي أن يدفعوا ثمن خطئي أنا ووالدهم؟”

مضت ثلاث سنوات على وجود مفيدة وأبنائها في مخيّم روج. تُحتجَز هي وغيرها من النساء “الأجنبيات” وأطفالهن في مخيّمي الهول وروج دون أن توجَّه تهم إليهن أو حتى أن يمثلن أمام القضاء. في المخيّمات، لا حقوق للأطفال. يكبرون دون حماية أو رعاية أو تعليم كما لا يحصل مَن ولدوا في سوريا على جنسيتها.

مخيم

مخيم مغلق

تجمع كبير غير رسمي

في حوار معها، تقول لنا ليتا تايلر، باحثة أولى مختصّة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب بمنظمة هيومن رايتس ووتش إنَّ الاعتقال إلى أجل غير مسمَّى ودون توجيه اتهامات لهؤلاء الأطفال التونسيين، وكذلك آبائهم، في معظم الحالات، يرقى إلى التجريم بحكم التبعية والعقاب الجماعي، وهو ما يحظره القانون الدولي. وتؤكِّد أنه لا ينبغي معاقبة الأطفال على جرائم آبائهم، وحتى أولئك الذين ارتكبوا جرائم في ظل داعش يجب ألا يتم احتجازهم إلا كإجراء استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير، مشدِّدة على أنه يجب اعتبار الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، حتى أولئك الذين كانوا أعضاء في هذه الجماعات، ضحايا في المقام الأوَّل.

وتواصل تايلر بالقول إنه يتعين على الدول بموجب القانون الدولي ضمان حصول الطفل عديم الجنسية على جنسية، بما في ذلك في الخارج، في أقرب وقت ممكن. وأنه يجب تزويد الأطفال بخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، التي لم يتم توفير أي منها لهم في شمال شرق سوريا. وتستدرك: حتى إذا توفَّرت هذه البرامج فإن إعادة الاندماج مستحيلة في المخيمات الصحراوية الراسية على بعد آلاف الكيلومترات من أوطانهم.

وحول إعادة الأطفال مصحوبين بأمَّهاتهم من عدمه، تنبِّه الباحثة بهيومن رايتس ووتش إلى أنَّ المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال تؤكِّد بشدَّة على وحدة الأسرة. وهذا يعني، وفق قولها، أنه لا ينبغي فصل الأطفال عن والديهم ما لم يكن الانفصال -بشكل واضح- في مصلحة الطفل الفضلى.

وتشرح ليتا تايلر أنه يمكن التحقيق مع أي بالغين يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة ومحاكمتهم حسب الاقتضاء في الوطن، مبيِّنة أن سلطات شمال شرق سوريا لا تحاكم أيًّا من الأجانب الذين تحتجزهم على أساس الاشتباه بانتمائهم -وأفراد عائلاتهم- إلى داعش.

لا يقتصر الأمر على احتجاز الأطفال الأبرياء الذين عانوا بالفعل أهوالًا لا يمكن تصوّرها في ظلّ داعش إلى أجل غير مسمّى، تقول تايلر، ولكن لا يتم تقديم أي مجرمي حرب محتملين من بين البالغين التونسيين إلى العدالة، وهذا إهانة لضحايا داعش، حسب تعبيرها.

وتخلص الباحثة بهيومن رايتس ووتش إلى أنه:

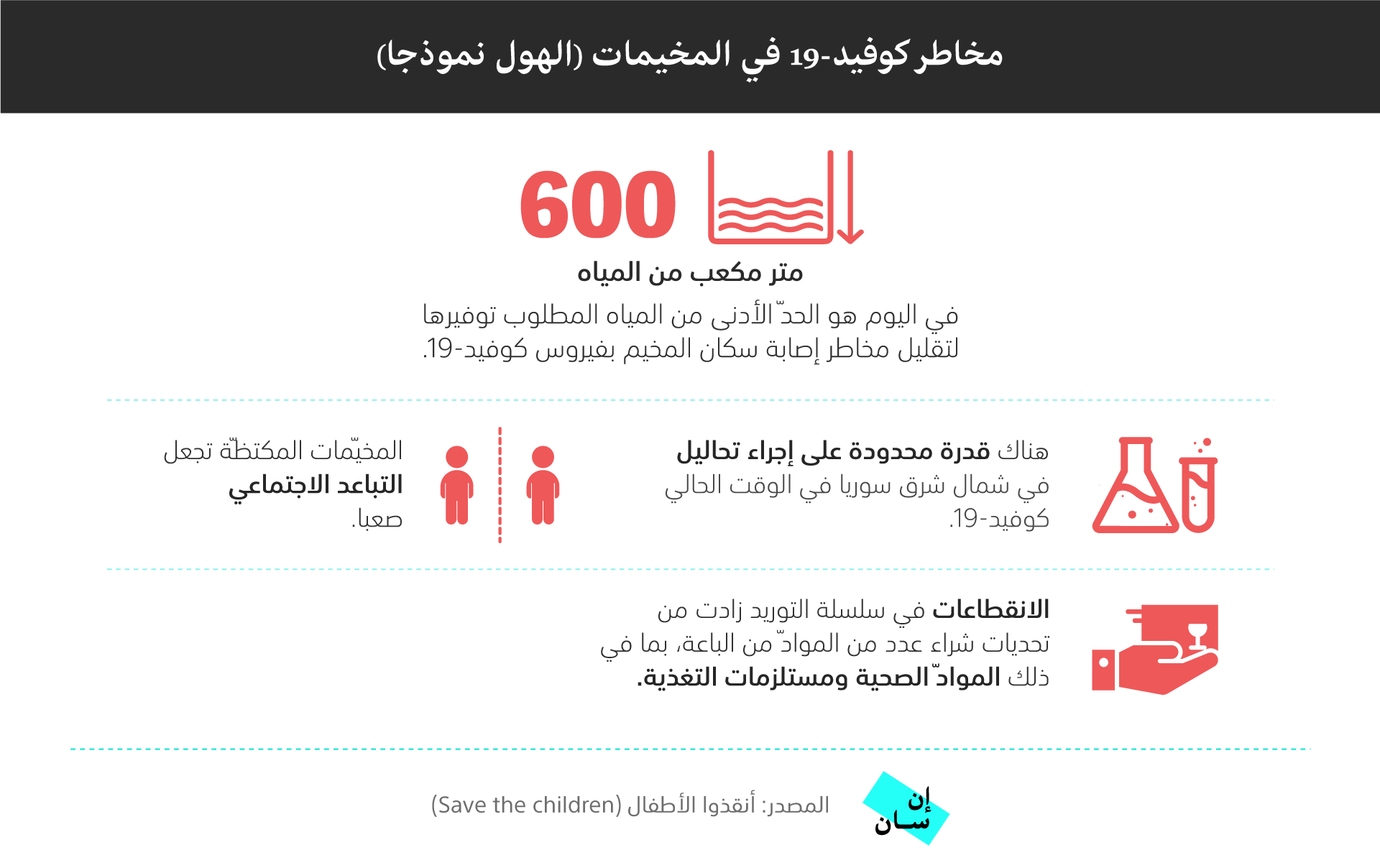

منذ سنوات يقود مرصد الحقوق والحريات حملة وطنية تحت شعار “من حقِّي نرجع” (من حقِّي أن أعود). يقول مدير المرصد مروان جدّة إنَّهم يطالبون بضرورة التعجيل بإنقاذ الأطفال العالقين، خاصَّة في ظلِّ تفشِّي جائحة كوفيد-19 التي أدَّت إلى انقطاع زيارة المنظمات الرقابية للمخيمات وبالتالي ازدياد التجاوزات من قبل إدارتها في حقِّ الأطفال على غرار التعذيب وسوء معاملة وربَّما التحرُّش، مذكِّرًا بأنَّ الخطر يترصَّد هؤلاء الأطفال سواء كانوا داخل المخيَّم أو خارجه.

ويضرب في هذا السياق مثلًا، الأطفال والأمهات الذين هربوا على إثر قصف مخيَّم عين عيسى. “مصير هؤلاء إمَّا النجاح في الوصول إلى الجانب التركي، أو الوقوع في قبضة المجموعات الإرهابية التي تستخدمهم في عملياتها أو كدروع بشرية، أو أن يقعوا ضحية الاتجار بالبشر”.

“مُكرَهٌ أخاك لا بطل”

تدخل مفيدة خيمتها القماشية وتُسارع إلى نزع كمامتها التي صنعتها من قماش سروال سلَّمته لها إدارة المخيّم في الشتاء الماضي. “الكمامات في الخارج باهظة الثمن؛ لذلك أخرجنا تلك السراويل لنصنع منها كمامات لنا. تلك هي كلّ ما لدينا من وسائل الوقاية”. تقول المرأة الثلاثينية في إحدى رسائلها بنبرة ساخرة: “مُكره أخاك لا بطل”.

هنا مخيَّم روج. الحرارة في الخارج تُقارب الأربعين درجة. مخيَّم مكتظ يُمنع دخوله أو الخروج منه. مياه شحيحة، واحتياجات ضرورية قُطعت من السُّوق. خلال أشهر عديدة، تواصلنا مع مفيدة للحصول على قصَّتها. كانت المراسلات متقطِّعة لاضطرارها إلى الحديث معنا سرًّا؛ حيث يُمنع استخدام الهواتف داخل المخيَّم. تصف مفيدة أوضاع مخيَّم روج في زمن جائحة كوفيد-19، كما لو أنها مراسلة صحفية. فقد درست الصحافة في الجامعة، وانتهى بها الأمر في مخيَّم شمال شرق سوريا، تحت خيمة ينتظرها فيها أربعة أفواه جائعة ويتربَّص بها وباء عالمي.

كان يفترض بقصَّتنا أن تتمحور حول التعليم، لكنَّ كوفيد-19 أراد أن تتسِّع زاوية الرؤية قليلًا. فقد تفاقم الوضع في المخيّمات، التي تستشري فيها بالفعل الأمراض المختلفة كسوء التغذية، والإسهال، والقصور في القلب، وفقر الدَّم بسبب تفشِّي جائحة كوفيد-19 التي زادت من القيود على الحركة وإجراءات العزل.

وقد دعت مفوضية حقوق الإنسان حكومات رعايا “الدول الثالثة” إلى اتِّخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم لبلدان المنشأ في ضوء ما أسمته ب “القيود الخطيرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمخاطر المرتبطة بكوفيد-19.” (مفوضية حقوق الإنسان تحث الدول على مساعدة رعاياها العالقين في المخيمات السورية، موقع أخبار الأمم المتّحدة، 22 يونيو/ حزيران 2020)

وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد حذَّرت من انتشار فيروس “كورونا” في مخيَّمي الهول وروج للاجئين وعائلات المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، والواقعين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بريف الحسكة. وذكرت المجموعة في تقرير لها أنه:

سنعلم لاحقًا أنَّ مجموعة من الأطفال والأمَّهات التونسيين نُقلوا بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 من الهول إلى روج في إطار عملية نقل أشخاص من جنسياتٍ مختلفة بغرض “تخفيف العبء على مخيَّم الهول الذي كثرت مشاكله الأمنية”. لكنَّ مفيدة التي تصف روج ب”المخيَّم الأسود” تزعم أنَّ هذا المكان لا يقلُّ خطورة عن الهول. فهو بتعبيرها بمثابة الهروب من القطرة إلى المِيزاب (أنبوب نقل المياه).

لا فرصة لتعليم الصِّغار: “مين رح يعلِّمهم؟”

“داخله مفقود والخارج منه مولود” تعبير ينطبق تمامًا على مخيَّم الهول. كنَّا نعلم صعوبة الدُّخول إلى هذا المخيّم وخطورته. فما تزال العناصر المتطرِّفة المحتجزة فيه تعيش نفس نمط الحياة الذي كانت تعيشه خلال حكم “داعش”، وذلك على الرغم من وجود الأسايش (حرَّاس المخيّم) والمراقبة الدائمة من قبل قوَّات سوريا الديمقراطية. وقد تواترت أعمال تهريب بقيادة شبكات عابرة للحدود وحوادث عنف بإمضاء نساء شكَّلن جهازًا للشرطة الإسلامية (الحسبة) داخله. تراقب هؤلاء النساء لباس الأخريات وسلوكهنَّ اليومي لمعرفة ما إذا كنَّ متمسِّكاتٍ بأفكار التنظيم أم لا.

في القسم المتطرِّف من مخيَّم الهول، أين تسود نساء الشرطة الإسلامية، يمكنك أن تسمع مصطلحات “داعشية” على غرار: القتل، قطع الرؤوس، كافرين، غزو، ثأر -وطبعًا- خلافة. وقد تعرَّضت نساء تونسيات إلى العنف والتهديد على أيدي هؤلاء، فيما حُرقت خيم بعضهنَّ بسبب انتقادهنَّ “تنظيم الدولة” المتطرِّف.

يقدَّر عدد الأطفال التونسيين في مخيَّم الهول ب 57 طفلًا. حصلنا -بعد انتظار طويل- على الموافقة لدخول المخيَّم ولقائهم هم وأمَّهاتهم. لكننا فوجئنا في اليوم الموعود، بمنعنا من دخول منطقة “إكس وان” التي علمنا أنها نقطة تمركز معظم خيم التونسيات. ولم نتمكَّن سوى من لقاء امرأتين تونسيتين جاءت بهما إدارة المخيَّم إلى المكتب. رفضت الأولى التسجيل معها؛ في حين جلست الثانية أمام عدسة الكاميرا حاضنة طفلتها الصغيرة.

مروى الأمُّ الطفلة أثناء لقائها مع مبعوث “إنسان” في مخيَّم الهول. أختين أسعد، إنسان

من خلف نقابها الأسود، تحدَّثت مروى عن رغبتها في العودة إلى تونس لتمنح طفلتها مستقبلًا أفضل. كان لقاء مع أمِّ طفلة. البنت وأمُّها كلاهما دون الثامنة عشر. جاءت مروى -مع أبيها التونسي وأمِّها المغربية- إلى سوريا حيث زُوِّجت إلى رجل تونسي الجنسية. ثم طلَّقها الزوج “في الدولة” حسب تعبيرها – أي زمن حكم تنظيم داعش المتطرِّف.

غادرت الأمُّ صفوف الدراسة منذ التعليم الابتدائي؛ أمَّا ابنتها التي كانت تحدِّق في الكاميرا بعينين واسعتين سوداوين، فلم تحظَ يومًا بالتعليم. “الأطفال يحبّوا يتعلّموا، بسّ مين رح يعلّمهم؟” تتساءل مروى بلهجة غلب عليها لسان أهل المشرق.

في روج كما في الهول، حال الأطفال التونسيين واحد. أُغلقت منذ زمن طويل المدرسة الوحيدة التي كانت تقدِّم دروسًا. لا يملك أطفال مفيدة سوى بعض الكتب والقصص جلبتها لهم إحدى المنظمات الإغاثية التي كانت تتردَّد على المخيَّم قبل الانقطاع بسبب الجائحة.

تحاول الأمُّ التونسية سدَّ الفراغ بتعليم أبنائها خفية في الخيمة. أشياء بسيطة كالأرقام والحروف باللغتين الفرنسية والإنكليزية هي كل ما يمكنها أن تساعد به أطفالها الأربعة. تخشى مفيدة دائمًا اكتشاف أمرها من قبل إدارة المخيَّم، فمن يثبت تعليمها لأبنائها بمفردها تواجه عقوبات مختلفة منها السِّجن، حسب قولها.

في إحدى رسائلها الصَّوتية، دعت مفيدة ابنها الأصغر للحديث. أخبرنا الطفل الذي ولد في سوريا متحدَّثًا بلهجة تونسية لا تشوبها شائبة: “نحن دائمًا وحيدون. ليس عندنا لعب ولا عائلة”، مضيفًا بنبرة طفولية “نحبّ نروّح بش نكمّل نقرا” (أريد العودة إلى تونس كي أتعلَّم)

يعدُّ التعليم حقًّا من حقوق الإنسان الأساسيَّة. ويمثِّل “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع” أحد أهداف خطَّة التنمية المستدامة لعام 2030. وتعتبر اليونسكو أنَّ التعليم الجيِّد والمُجدي والدَّامج والمُنصف قوَّة إقناع من شأنها أن تساهم في معالجة الظروف الكامنة المولِّدة للتطرِّف العنيف والدافعة بالشباب للانضمام إلى المجموعات المتطرِّفة العنيفة. حيث ثبت أنَّ الاستجابة الأمنية للتطرُّف العنيف والإرهاب وحدها غير كافية.

على غرار مفيدة وأخريات مثلها، تواجه الأمَّهات غير المتشدِّدات تحدِّياتٍ جمَّة لمنع تأثر أطفالهنَّ بفكر داعش المتطرِّف في المخيَّمات. إلاَّ أنَّ عدم حصولهم على تعليم وتأخُّر إعادتهم إلى بلدانهم يفاقم من إمكانية تعلُّمهم أفكار التنظيم المتطرٍّف ومعتقداته. ويخشى أنَّه إذا لم يتوصَّل المجتمع الدولي إلى طريقة لإعادة تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، فسيكونون الجيل القادم ل “داعش”.

يقول مروان جدّة المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات إنَّ معظم آباء هؤلاء الأطفال وأمّهاتهم كانوا جامعيِّين ومع ذلك اختاروا طريق “الانحراف والإرهاب والإجرام”، متسائلًا عن مستقبل أطفال معظمهم غير متعلِّمين أساسًا.

ويروي لنا قصَّة جدَّة تونسية زارت حفيدها في أحد المعتقلات في ليبيا. أعطت الجدَّة قطعة من الكعك لحفيدها فما راعها إلاَّ أنه أخذ يأكلها دون نزع الغلاف البلاستيكي عنها. لم يكن الطفل قد رأى في حياته الكعك من قبل!

“هناك أطفال يتمنُّون رؤية حائط” يقول جدّة، “لأنهم لم يروا إلا البلاستيك (الخيم البلاستيكية)!”

“يا جدِّي أريدك أن تعيدني إلى تونس”

على طاولة اجتماعات بمقرِّ إحدى الجمعيات، جلست قبالتنا السيدة فتحية. امرأة خمسينية اتَّشحت بالسَّواد، دون أن يحجب لباسها الفضفاض هزالها. أمَّا عيناها فقد بدتا ذابلتين من أثر البكاء حتى جفَّت مقلتاها. لم يهنأ لفتحية بالٌ منذ سنوات. بدأت معاناتها عندما سافرت ابنتها برفقة زوجها إلى سوريا ليلتحقا بـ”تنظيم الدولة”. قُتل الصِّهر وماتت البنت لاحقًا مخلِّفين طفلين يكبران وحيدين في إحدى مخيَّمات شمال شرق سوريا. لم يتجاوز عمر الحفيدة العشرين يومًا عندما اصطحبها والداها معهما إلى سوريا. هي تبلغ اليوم سبع سنوات، فيما يشارف أخوها الأصغر -الذي ولد في سوريا- على عامه الخامس.

منذ نحو سنتين، تغالب فتحية الأمراض الذي اشتدَّت بها مواصلة طرق أبواب السلطات الرسمية أملًا بإعادة حفيديها. ولكنها لم تتلقَّ أي رد.

يعيش الطفلان اليتيمان متنقِّلين بين الخيم، حيث تشرف على الاعتناء بهما امرأة مختلفة كلَّ مرَّة. لا ينعمان بالاستقرار. يعانيان برد الشتاء وقيظ الصيف. ولا يجدان ما يسدُّ الرمق. تخنق العَبرات هنا فتحية وهي تقول إنَّ حفيديها يضطرَّان إلى الأكل من القمامة.

تؤكد فتحية أنَّها مع محاكمة ابنتها وزوجها لو كانا ما يزالان على قيد الحياة، ولكنها لا تفهم لمَ يدفع حفيداها اليتيمان ثمن أخطاء والديهما. أرسلت الحفيدة يوما إلى جدِّها رسالة صوتية تقول فيها “يا جدّي أريدك أن تعيدني (إلى تونس). أريد أن أعيش معك”. تقول فتحية إنها أصبحت مسكونة بتلك العبارة. فهي لا تريد إلا أن يعود حفيداها إلى تونس كي تربِّيهما بنفسها.

لم تأت فتحية وحدها للقائنا ذلك اليوم. كان هناك عدد آخر من أقارب الأطفال العالقين. هم من ولايات (محافظات) مختلفة، ولكنهم صاروا يعرفون بعضهم البعض بعد أن جمعتهم لسنوات شوارع الاحتجاج، وقاعات الانتظار ومكاتب الضَّبط. إحداهن دليلة، مواطنة ستِّينية، يقبع ابن أخيها يتيم الأبوين في إحدى السجون التي تشرف عليها قوَّات سوريا الديمقراطية، في حين أنه لا يتجاوز الرابعة عشر من العمر. وحمدة، رجل سبعينيّ، فقد الاتّصال بابنه وبنته وحفيديه منذ مغادرتهم مخيَّم عين عيسى إثر القصف التركي الذي طال المخيَّم عام 2019. التقينا أيضا زهرة التي لم يتبقَّ لها غير والدها وزوجها وابنها في تونس بعد أن سافرت أمُّها وكلُّ إخوتها وأخواتها إلى سوريا. لديها الآن 14 فردًا من عائلتها هناك. ستَّة من بينهم أطفال. وإحداهنَّ صارت أمًّا قبل تجاوزها سنَّ الطفولة.

أمَّا رفيقة، التي أرهق السرطان جسدها الستِّيني، فهي ليست جدَّة لطفل عالق، بل أمًّا لامرأة شابَّة غادرت تونس بعد زواجها سنة 2014. تأمل رفيقة اليوم من السلطات أن تعيد ابنتها التي تعرَّضت لبتر يدها وتضرُّر ساقيها وظهرها ورأسها من أثر شظايا طالتها. أصبحت البنت مقعدة وعاجزة عن الاعتناء بنفسها بعد مقتل زوجها.

الآلاف من التونسيين تدفَّقوا عقب ثورة 2011 على ما تسمِّيه السلطات التونسية “بؤر التوتُّر” ليلتحق عدد كبير منهم بتنظيم “داعش” المتطرِّف وجماعاتٍ مسلِّحة أخرى. تقول السلطات التونسية إنَّ العدد 3000 شخص، فيما يقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنَّ الرقم تخطَّى عتبة السبعة آلاف شخص. (العائدون في المغرب: مقارنة السياسات الخاصّة بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في مصر والمغرب وتونس، إيجومنت ومؤسسة كونراد أديناور. أبريل 2019)

وعلى الرغم من وجود نساء التحقن بالتنظيمات الإرهابية رغبة منهنَّ في ذلك، تزعم كثيرات منهنَّ أنَّهن توجَّهن إلى بؤر التوتر للالتحاق بأزواجهنَّ، أو خشية الحرمان من أبنائهنَّ.

كان في روايات أقارب التونسيين العالقين في بؤر التوتُّر نقاطًا مشتركة. حجم المعاناة في ظلِّ انتظار عودة الأطفال والأبناء. تجاهل السلطات الرسمية لمطالبهم ومراسلاتهم. إيمانهم بضرورة إعادة الأطفال مصحوبين بأمَّهاتهم مع عرض هؤلاء الأخيرات على القضاء. فيما تكرَّرت عبارة محدَّدة على لسان بعضهم “الله يسامح اللي كان السَّبب”.

“هناك إرادة سياسية للتعتيم على هذا الموضوع وإبقاء الأطفال وأمَّهاتهم خارج البلاد حتى وإن كان ذلك يعني تعرُّضهم للخطر الدائم وتنصُّل السلطات من مسؤوليتها تجاههم”. يقول لنا أحد أقارب الأطفال العالقين، مفضِّلًا عدم كشف هويته. ويشرح “لو لم يكن هناك جهات سهَّلت وتواطأت من أجل تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لما كان لنا اليوم أبناء وأحفاد مشرَّدون في المخيمات!”

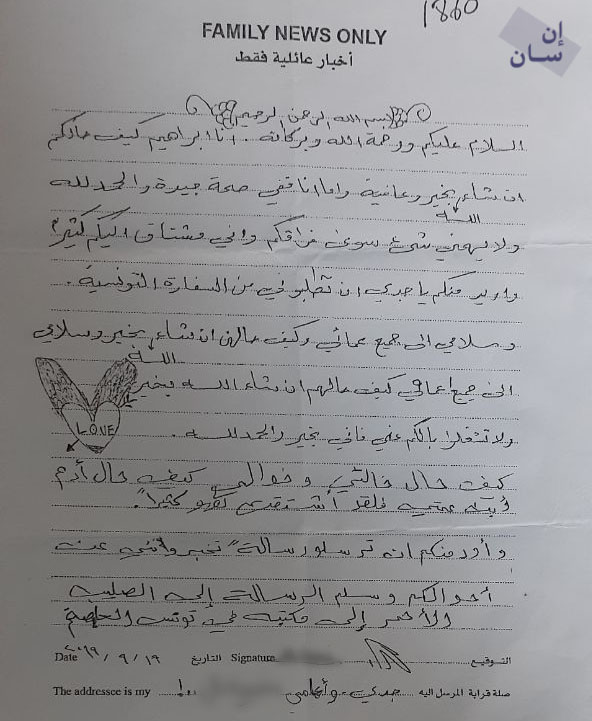

رسالة طفل تونسي من أحد السجون شمال شرق سوريا إلى عائلته في تونس. إنسان

يقول مروان جدّة مدير مرصد الحقوق والحريات إنَّهم استبشروا خيرًا باستقبال رئيس الجمهورية ستَّة أطفال أيتام أعيدوا من ليبيا، معتبرًا ذلك رسالة مفادها أنَّ هؤلاء أبناء تونس ومن واجب الدولة إعادتهم وإدماجهم داخل المجتمع. ولكنَّه يواصل بأنَّ تلك البشائر انتهت عند تلك الحركة، سواء في ليبيا حيث لدينا تمثيل رسمي أو في سوريا (يقصد شمال شرق سوريا) حيث ليس لدينا تمثيل رسمي.

سفيان ونذير: سفيان الشورابي، صحفي، ونذير الكتاري، مصوّر صحفي، اختفيا في ليبيا منذ عام 2014.

ويضيف جدّة: “الغريب في الأمر أنه تم ترحيل الآباء من سوريا وترك الأبناء! هنا يظهر التناقض التونسي، أو “الاستثناء التونسي”، لأنَّه في زمن الباجي قائد السّبسي ووزراء الخارجية المتعاقبين كان هناك تعلُّل بأنَّ تونس لا تتعاون مع مليشيات مسلَّحة، وهي حجَّة مردودة عليهم لأن تونس سبق وأن تعاونت مع مليشيات في ليبيا لإعادة دبلوماسيين أو في إطار البحث عن الصحفيين سفيان ونذير. وبالتالي فإنَّ هذا لا يعدو أن يكون عذرًا أقبح من ذنب.”

ويستطرد مدير مرصد الحقوق والحريات بالقول: “ثمَّ ما راعنا إلا أن العذر تلاشى عندما استعادت الدولة (التونسية) مقاتلين، وهم الأخطر منطقيًا.”

يعزو مروان جدّة الأسباب الحقيقية لتقاعس السلطات التونسية عن استرجاع الأطفال العالقين في بؤر التوتُّر إلى غياب الشجاعة السياسية وغياب الوعي بخطورة عدم استرجاعهم.

“هؤلاء الأطفال عائدون عاجلا أم آجلا. لن يبقوا إلى ما لا نهاية في تلك المخيمات ولكن كلما عجَّلنا باستعادتهم كلما مكَّنَّا مؤسسات الدولة وأعطيناها فرصة أكبر لإعادة تأهيلهم وإدماجهم”، يشرح مدير مرصد الحقوق والحريات، خاتمًا بالقول: “(الأطفال) سيعودون سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية. لكن تأخر عودتهم يحمل خطرًا على الأمن الدولي والأمن القومي التونسي”.

“لا توجد بوادر للتواصل”. تقاعس وصمت

كانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت في بداية 2019 المسؤولين التونسيين بأنهم متقاعسون في إعادة الأطفال المحتجزين في المعسكرات والسجون الأجنبية. بعد مرور أكثر من سنة على هذا التصريح، تسأل منصَّة إنسان ضمن هذا التحقيق ليتا تايلر، الباحثة الأولى المختصّة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب بالمنظمة، إذا كان هذا الوصف لا يزال ينطبق عليهم. فتردّ بالإيجاب.

وتضيف الباحثة: “منذ تقريرنا في 2019، أعادت السلطات التونسية مجموعة صغيرة أخرى من الأطفال من ليبيا، لكن هذه لفتة رمزية. على تونس إعادة هؤلاء الأطفال إلى الوطن والمساعدة في إعادة تأهيلهم ودمجهم وأولياء أمورهم معهم.”

في ردٍّ لها على هيومن رايتس ووتش، قالت وزارة الخارجية التونسية: “تولي تونس أهمية خاصة لحالات الأطفال المحتجزين في إطار إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان'”، وأنَّ “الحكومة لن ترفض استقبال محتجزين لهم جنسية مثبتة.”

وكان وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي قد صرّح -خلال جلسة استماع له بالبرلمان بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018- بأن الدولة التونسية ماضية في سعيها نحو حلِّ ملف الأطفال العالقين في ليبيا كما في سوريا، ومشدِّدًا على أن تونس ليست غائبة هناك (في سوريا) وأنها على اتصال يومي بوزارة الشؤون الخارجية السورية حول التونسيين العالقين في السجون السورية ومن بينهم الأطفال في المخيمات.

في المقابل، تقع المخيَّمات التي يُحتجز فيها الأطفال التونسيون ضمن مناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وليس النظام السوري. وتؤكِّد عبير إيليا النائب المشترك لمكتب العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا -التي التقتها منصَّة إنسان في مكتبها- بأنَّ الإدارة الذاتية تشترط لتسليم الأطفال وجود وثيقة تسليم رسمية بينها وبين وزارة الخارجية لأي دولة معنية وأنه لا يتم تسليم أي طفل إلا عن طريق الخارجية أو هيئة ممثلة للخارجية، وأنها ترفض التسليم إلى أي منظمة غير رسمية.

وتشدِّد إيليا على أنَّ السلطات التونسية لم تتواصل مطلقًا مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل التنسيق لإعادة الأطفال المحتجزين في المخيمات وأنه لا يوجد بوادر لهذا التواصل.

حاولت منصّة إنسان الحصول على معلومات بهذا الصدَد من وزارة الخارجية التونسية، لكنَّ مطلبها قوبل بالصَّمت.

“ليس لدينا إشعارات مباشرة”. العائدون المنسيّون

ليس الأطفال العالقون وحدهم من يعانون بسبب تخبُّط السلطات التونسية في التعامل مع الملفّ. هناك من عادوا بالفعل ولكنَّهم “منسيُّون” أو “مجهولون” بالنسبة للإدارات المعنية.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب : تمّ احداثها لدى رئاسة الحكومة وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أغسطس 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 يناير 2019

تقول نائلة الفقيه نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لمنصَّة إنسان إنَّ اللجنة أعدَّت برامجًا لإعادة تأهيل الأطفال الذين ولدوا في مناطق قتال وعادوا إلى تونس. وترتكز أساسًا على التكوين البيداغوجي سواء لمن سيقبعون في السجون أو من سيتم إيوائهم في مراكز إدماج اجتماعي.

وبحسب الفقيه، تتمثل أهم أسس برامج إعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق القتال في نزع أفكار العنف والتطرف من عقولهم وإعادة تأهيلهم ليكونوا أطفالًا طبيعيين.

كما تبيَّن نائب رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تضع على ذمَّة تونس خبراءً ودراساتٍ تتضمن طرقًا بيداغوجية تساعد على إعادة إدماج الأطفال العائدين من بؤر التوتر داخل المجتمع التونسي وفي كل الفضاءات التربوية والتعليمية، مشدّدة على أن تونس تعمل على تطوير قدرات الأطفال المرحَّلين من بؤر التوتر وتنمية أفكارهم بهدف إبعادهم عن كل ما يتعلق بالعنف والتطرف والتشدُّد.

لم يُستجب لطلبنا بالحصول على نسخة من البرنامج المتعلِّق بإعادة تأهيل الأطفال. وعلى الرغم من تأكيد اللجنة وجوده، فإنَّ قصص العائدات وأبنائهنَّ تحكي واقعًا مغايرًا.

ما إن أُغلق باب المكتب، حتى رفعت هادية* النقاب عن وجهها. بدت المرأة الثلاثينية مرهقة. يعلو وجهها شحوب لم يفقد عينيها بريقهما. طلبت عدم كشف هويتها. وتحدَّثت. كانت تحكي قصَّتها بكلِّ سلاسة. لكنَّ صوتها القويَّ الهادئ فقد اتِّزانه عندما غلبتها العبارات وهي تحكي ندمها. “حياتي تحطَّمت. كما لو أنني رجعت إلى نقطة الصفر.. أشعر أنني أدور في حلقة مفرغة. وأفكِّر، كيف سينظر الناس لي ولأطفالي؟ لو أنني قلت لإحدى النساء أنني كنت في سوريا، فستتفاجأ. لذلك لا أريد أن أقول ذلك. وأحيانا، بالعكس، أودُّ أن أحكي قصّتي كنادمة حتى أفيد كثيرًا من الناس وأصحِّح لهم معلوماتهم. أنت تريد أن تعيش مسلمًا، يمكنك أن تعيش مسلمًا في أي مكان. في بيتك، في غرفتك. لست مضطرًّا للذهاب إلى أي أحد.”

وتضيف مستدركة: “لكن ما كان بإمكاني معرفة هذا كلِّه إن لم أعِش التجربة. كنت لأبقى حاملة لنفس التفكير. ذهبت (إلى داعش) وتعلَّمت أشياءً كثيرة وقابلت أشخاصًا كثيرين. عرفت حقائق صادمة هناك. الوضع داخل داعش كارثي. أقول لنفسي دائما أرجو أن يكون ذلك درس لي كي لا أصدِّق في حياتي مجدَّدًا أيًا من هذه ‘الفصائل’ و’الكتائب’. لأنها جميعًا زائفة وكاذبة وتسعى خلف المال والسلطة. حتى في داعش هناك، كان الجميع يلهث خلف المال فقط”.

هادية واحدة من نحو 50 امرأة عُدن إلى تونس عبر التنسيق مع القنصلية التونسية في إسطنبول. معهنَّ عاد أكثر من 60 طفلًا. يجد هؤلاء الأطفال أنفسهم في موقفٍ صعب. فمعظمهم وُلدوا خارج تونس ولا يمتلكون وثائق ثبوتية.

قُتل زوجها الأوّل. وانقطعت أخبار زوجها الثاني منذ وقوعهم في قبضة قوات سوريا الديمقراطية. اليوم، ليس النَّدم وحده ما يشغل وقت هادية. فمنذ عودتها إلى تونس في فيفري/ شباط 2018، تكدح الأمّ لأربعة أطفال في عملها وفي سعيها نحو استخراج وثائق ثبوتية لهم. دون هذه الوثائق، لا يمكن للأبناء دخول رياض الأطفال أو المدارس أو تلقِّي العلاج.

نجحت هادية وأطفالها في الهروب من مخيَّم عين عيسى والوصول إلى تركيا. وعلى الرغم من عودتهم جميعا بطريقة رسمية عبر القنصلية التونسية في تركيا، وبعد إجرائهم تحليل إثبات النسب (DNA)، لا يزال أطفال هادية الثلاثة دون أوراق ثبوتية. البنت الكبرى فقط من تمكَّنت من استخراج مضمون ولادة لأنها وُلدت في تونس. وهي الوحيدة التي التحقت بالمدرسة حيث تتلقى تعليمها الابتدائي في الصف الأول.

ألحقت هادية أبناءها الثلاثة، 7 و5 و4 سنوات، بروضة أطفال بشكل غير رسمي. تقول إنَّ مديرة الروضة صدمت في البداية بوضع الأطفال وأمِّهم؛ لكنها سرعان ما تقبَّلت الأمر وهنَّأت هادية بالسلامة.

تعاني بنت هادية الكبرى من أزمة نفسية. على عكس إخوتها الصغار، تذكر الطفلة جيدًا “مأساة المخيَّم” و”تجربة الهروب” و”الاختباء المتواصل من أعين الجنود”. تلاحظ الأمُّ حساسيتها و”شعورها بشيء ما ينقصها”. “في المندوبية الجهوية لحماية الطفولة بأريانة، تمَّ توجيهي إلى طبيبة نفسية في الرازي. لكنني لا أملك دفتر علاج لآخذ طفلتي إلى الطبيبة”، وتضيف “أخبرتهم أيضًا عن أطفالي الآخرين ولكن أجابوني بأنَّه عليَّ تسوية وضعهم أوَّلًا.”

التقت إنسان مهيار حمّادي المندوب العام لحماية الطفولة بتونس. قال حمّادي إن الأوضاع التي قامت المندوبية بمباشرتها متعلِّقة “خاصَّة” بالأطفال العائدين من ليبيا، بينما “ليس لديهم إشعارات مباشرة بخصوص أطفال تمَّ جلبهم من تركيا”.

يظهر هذا التصريح خللًا في التواصل والتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بموضوع إعادة إدماج الأطفال. إذ يفترض أن تكون مندوبية حماية الطفولة على علم بالأطفال العائدين ووضعياتهم باعتبارها طرفًا أساسيًا في عملية إعادة الإدماج والتأهيل. ويجعلنا هذا الخلل نتساءل عن جدوى البرنامج الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خاصَّة وأنه لم يُسمح لنا بالاطِّلاع على تفاصيله.

حتى نشر هذا التحقيق، لم تتمكن هادية من استخراج وثائق الثبوتية لأبنائها الثلاثة. وهو ما يعني بقاءهم لسنة أخرى (أو أكثر) عاجزين عن دخول المدارس ورياض الأطفال بشكل رسمي وتلقِّي العلاج. ناهيك عمَّا يعنيه ذلك من تواصل غياب الإحاطة النفسية التي يحتاجها أطفال عاشوا في منطقة حروب ونشأوا في مخيمات احتجاز.

فقدنا الاتِّصال مع مفيدة منذ نحو شهر. أخبرتنا إحدى الأمَّهات التونسيات بأنها ربّما تعرَّضت إلى التحقيق من قبل إدارة المخيَّم بعد اكتشاف حيازتها هاتفًا جوَّالًا. لا يزال أطفالها الأربعة دون تعليم أو حقوق أساسية. ولا يزال أقاربهم في تونس يأملون في معانقتهم يومًا ما، ورؤيتهم يكبرون بعيدًا عن فكر “داعش” وخطر الجائحة وخذلان الوطن.

تحت خيمتها التي تقطر، ما تزال الطفلة مها لا تعرف الكتابة وتحلم برؤية جدار.

تنويه

*تمّ تغيير الأسماء حفاظا على سرّية أصحابها وصاحباتها.

أنجز هذا التحقيق بدعم من مؤسّسة "كانديد"